Inhalt:

1. Leitbild der Schule

hier geht es zum Leitbild unserer Schule.

2. Schulordnung

An unserer Schule lernen und arbeiten viele verschiedene Menschen mit unterschiedlichen

Kulturen, Werten und Regeln. Dabei können auch unterschiedliche Wertvorstellungen aufeinandertreffen. Damit all dies ohne Konflikte gelingt, gelten an unserer Schule für alle Beteiligten verbindliche Regeln, die in der Schulordnung zusammengefasst werden.

Die wichtigste Regel unserer Schule ist:

damit wir alle unsere Schule als wertschätzenden Lern- und Lebensraum erfahren können.

Aus dieser ergeben sich alle Regeln:

– Schulregeln (siehe Anhang 6.1)

– Klassenregeln (siehe Anhang 6.2 welche in allen Klassen gleich sind, aber im Klassenverband weiter ausdifferenziert werden. Vereinbarungen werden in einem Klasseninternen Regelvertrag aufgeschrieben.)

– Pausenregeln (siehe Anhang 6.3)

– Sport- und Schwimmbadregeln (siehe Anhang 6.4 „Sicherheit im Schulsport“ welche Eltern bei Schulanmeldung ausgehändigt werden)

Unser gemeinsam entwickeltes Regelwerk soll helfen, den täglichen Ablauf in Schule und OGS zu organisieren und zu erleichtern. Regeln, die von ALLEN (Schülerinnen und Schülern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Eltern/Erziehungsberechtigten,) akzeptiert sind, geben Sicherheit im alltäglichen Miteinander und bieten einen festen Rahmen, um sich im jetzigen und auch späteren Leben zu orientieren.

Zudem bilden sie eine Voraussetzung für ein erfolgreiches Lernen in einem gemeinsamen Miteinander, dass von Respekt, Rücksichtnahme und fairem Umgang geprägt ist.

Aus diesem Grund unterschreiben alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft unseren gemeinsam festgelegte Erziehungsvereinbarung zwischen Schule und Eltern (siehe Anhang 6.5.).

3. Prävention

3.1 Kind – Mitarbeiter / Mitarbeiterin – Beziehung

Damit Unterricht / Betreuung und schulisches Miteinander gut gelingen können, braucht es eine tragfähige Kind -Mitarbeiter / Mitarbeiterin – Beziehung, die basiert auf:

– empathischer Zugewandtheit und Verständnis (der / die Mitarbeitende sollte Schutz und Unterstützung signalisieren)

– Wertschätzung (den Schüler / die Schülerin nicht nur mit seinen / ihren Schwächen und Problemen sehen, sondern auch seine / ihre Stärken und Kompetenzen wahrnehmen und das auch dem Schüler / der Schülerin mitteilen)

– gegenseitige Akzeptanz und Respekt

– gegenseitigem Vertrauen

– positiver Beziehungsgestaltung

„Kinder … benötigen das Gefühl, mit aufrichtig gemeinter Wertschätzung wahrgenommen, begleitet, gehalten und begrenzt, d.h. kontrolliert und konfrontiert zu werden.“(Zitat aus „Manual zur Erstellung eines schulischen Konzepts“)

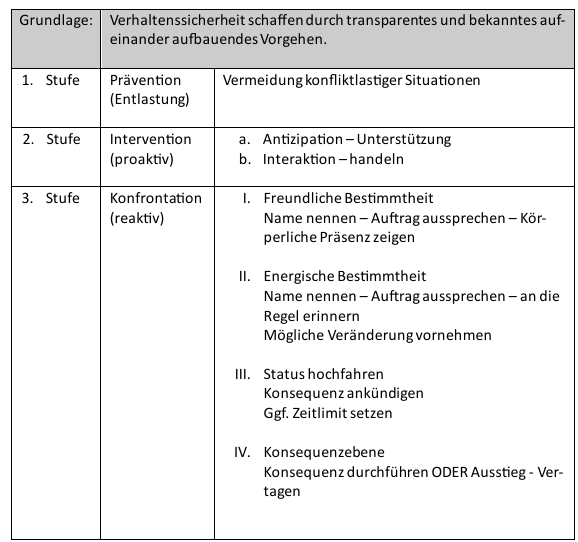

3.2 Classroom Management

Das Classroom-Management trägt zur Gestaltung und Gewährleistung eines geordneten Unterrichtsablaufs bei. Dabei finden Konzepte, Strategien und Techniken Berücksichtigung, die das Ziel haben, dass Unterricht störungsfrei und reibungslos verlaufen kann und die aktive Lernzeit maximiert wird. Unter dem Begriff werden alle Unterrichtsaktivitäten und Verhaltensweisen einer Lehrkraft zusammengefasst, die zur Gestaltung und Gewährleistung eines geordneten Unterrichtsverlaufs beitragen und damit hohe Mitarbeit und geringes Fehlverhalten anstreben.

Alle Mitarbeitenden tragen damit zur Entlastung sowie Struktur bei, die Verlässlichkeit und Orientierung bietet. Rituale und Regeln werden dabei gemeinsam partizipativ besprochen und vereinbart sowie anschließend zusammen eingeführt und in regelmäßigen Abständen in Bezug auf ihre Sinnhaftigkeit evaluiert.

Dazu gehört u.A.:

– Vorbereiteter Klassenraum

– Situationen vermeiden die triggern

– Transparenz über das geplante Vorgehen

– Schwierigkeiten vorwegnehmen

– Hilfsmöglichkeiten anbieten

– Regeln und Rituale

– Lobkultur in der eine positive Verstärkung als zentrales Element im pädagogischen Alltag angesehen und authentisch umgesetzt wird

– Positive Fehlerkultur, in der Fehler als Lernchance angesehen werden und jeder Fehler machen darf, weil es zum Lernen dazu gehört

Eine liebvolle, gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern gestaltete Klassenraumatmosphäre schafft Identifikationsmöglichkeiten und stellt damit eine grundlegende Basis in Richtung Gewaltprävention dar. Ein strukturierter Lernraum gibt daher Kindern eine große Sicherheit und ermöglicht ihnen, eine innerliche Ruhe zu finden und zu behalten. So fällt es ihnen leichter, sich im Schulalltag zurecht zu finden und sich in ihre Lerngruppe zu integrieren. Durch eine verbindlich festgelegte Klassenraumgestaltung und ein gleichbleibendes Regelsystem wird auch im Vertretungsfall nach bekannten Ritualen agiert. Daher hat sich das Kollegium auf folgende verpflichtende Vorgaben zur Klassenraumgestaltung geeinigt:

– Ampelplan gut sichtbar platziert

– Datum- und Tagestransparenz organisieren und strukturieren den Tagesablauf

– Klassenregeln gut sichtbar in der Nähe des Ampelplans

– fester Platz zum Notieren der Hausaufgaben an der Tafel

– Plan für Klassendienste

– drei Mülltonnen mit Schildern (Papier-, Plastik- und Restmüll)

Darüber hinaus gilt beim Verlassen eines Raumes: Stühle hochzustellen, der Klassenfegedienst fegt den Fußboden, das Licht und die digitale Tafel werden ausgeschaltet und die Fenster und Türen werden geschlossen.

Des Weiteren wurden folgende Ideen gesammelt, die das Classroom Management unterstützen:

– Hausaufgabenparkplatz zur Kontrolle der Hausaufgaben

– Bastelkisten für das Kunstmaterial

– Themenecken

– „schneller“ Stuhlkreis

– Verabredungskalender

– Haltestelle zur Kontrolle von Arbeitsergebnissen

…

3.3 Stärkung des Miteinanders

Zur Stärkung des Miteinanders als Schulgemeinschaft gibt es an unserer Schule Folgendes:

– Patenklasse

– Jahrgangsübergreifende Projekte

– Sponsorenwanderungen, Schulausflüge, Zirkusprojekt, JeKits

– Pausenspielzeug

– Gemeinsame Feiern (St. Martin, Karneval, Weihnachten, Gottesdienste, Jahreszeitensingen…)

Zur Stärkung des Miteinanders in der jeweiligen Klassengemeinschaft können folgende Maßnahmen umgesetzt werden:

– Erzählkreis

– Warme Dusche

– Geheimer Freund

– Komplimentekarten

– Lob- und Wunschrunde

– Gruppenbelohnungssystem

– Spiele zum Teambilden

– Patenstunden

– Klassendienste

– Klassenfrühstück

– Geburtstagsrituale

– Partner- und Gruppenarbeiten

– Verabredungskalender

– Klassenfahrt, Ausflüge, Feste, Projekte

– Kooperatives Lernen

3.4 Präventionsprogramme

Unterrichtsangebote und Konzepte zur Förderung der Selbstkompetenz und der emotional- sozialen Kompetenzen:

Ferdi

In der ersten Klasse wird von den Sozialpädagogischen Fachkräften der Schuleingangsphase das „Verhaltenstraining für Schulanfänger: Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen“ von Franz Petermann, Heike Natzke, Nicole Gerken, Hans-Jörg Walter durchgeführt. Ziel des Programms ist die Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen, sowie kognitiver und sozialer Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Es handelt sich hierbei um ein Sozialtraining, bei dem Kinder auf spielerische Weise Regelverhalten, Selbstkontrolle, Bedürfnisaufschub, soziale Wahrnehmung, Rücksichtnahme, Einfühlungsvermögen, das Erkennen und Benennen von Gefühlen, Hilfeverhalten und Kooperation, sowie Konfliktmanagement und Problemlösekompetenzen erlernen

sollen. Das Training wurde speziell für die Schuleingangsphase entwickelt und findet einmal wöchentlich im Rahmen von ca. 27 Schulstunden statt.

Die Trainingsaufgaben sind altersgerecht in eine „Schatzsuche“ eingebettet. Als didaktisches Element und Identifikationsfigur mit Vorbildcharakter wird die Handpuppe „Ferdi“ (ein Chamäleon) eingesetzt. Methodische Bestandteile des Trainings sind u.a. Rollenspiele, Singen, Beobachtung, Feedback, Lob und Unterstützung, Entspannungs- und Konzentrationsspiele.

„Verhaltenstraining in der Grundschule“

In der dritten Jahrgangsstufe unserer Grundschule wird das „Verhaltenstraining in der Grundschule“ von Franz Petermann, Ute Koglin, Nandoli von Marées und Ulrike Petermann durchgeführt.

Das „Verhaltenstraining in der Grundschule“ ist ein Präventionsprogramm, das speziell auf die Förderung der sozialen, emotionalen und moralischen Kompetenzen von Kindern der 3. und 4. Grundschulklassen ausgerichtet ist.

Ziel ist es, die emotionale und soziale Kompetenz der Kinder zu stärken und Verhaltensauffälligkeiten vorzubeugen.

Das Programm ist in drei Hauptbereiche gegliedert:

Moralische Entwicklung: Kinder werden darin unterstützt, Wertmaßstäbe wie Fairness, Selbstverantwortung und Zivilcourage zu entwickeln. Zudem wird prosoziales Verhalten gefördert.

Das Programm hilft den Kindern dabei, einen Problemlösungsplan zu erarbeiten und ihre sozialen Fähigkeiten in verschiedenen Alltagssituationen anzuwenden.

Emotionale Kompetenzen: Kinder lernen, ihre eigenen Gefühle sowie die Gefühle anderer besser wahrzunehmen und zu verstehen. Sie üben, mit unangenehmen Gefühlen umzugehen und Konflikte eigenständig zu lösen.

Soziale Kompetenzen: Durch praktische Übungen entwickeln die Kinder ihre Fähigkeiten im Umgang mit anderen, um Konflikte zu bewältigen und kooperativ zu handeln.

Das Programm hilft den Kindern dabei, einen Problemlösungsplan zu erarbeiten und ihre

sozialen Fähigkeiten in verschiedenen Alltagssituationen anzuwenden.

Welttag des Kindes – Schülerparlament informiert über Kinderrechte und Aufgaben vom Schülerparlament

Kinder haben Rechte. Anlässlich des Weltkindertages informieren wir unsere Schülerinnen und Schüler über ihre Kinderrechte und die Aufgaben des Schülerparlaments. Das Wissen darüber, dass man selbst Rechte besitzt, ist Grundvoraussetzung dafür Ungerechtigkeiten an sich und anderen wahrzunehmen und für die Einhaltung dieser Rechte einzustehen. Das Schülerparlament bietet den Schülern unserer Schule ein entsprechendes Sprachrohr, zeigt ihnen, dass ihre Meinung zählt und stärkt damit das Gefühl von Selbstwirksamkeit und Selbstvertrauen.

3.5 Antizipation

„Antizipation meint die Vorwegnahme der gedanklichen Erwartung bzw. Erwartungshaltung.“ Hierbei geht es sowohl darum, dass Mitarbeitende bei der Vorbereitung die gedankliche Erwartung der Schülerinnen und Schüler mit bedenken und sich entsprechend vorbereiten, um verbal und nonverbal, mit und ohne Materialien, unterstützend zur Seite stehen

zu können als auch darum, dass Schülerinnen und Schülern die Fähigkeit zur Antizipation erlernen, ihr Vorstellungsvermögen trainieren und vorausschauendes Denken üben, damit sie in die Lage versetzt werden, ihr Verhalten zu reflektieren und anzupassen.

Antizipation geschieht durch:

– Körperliche Nähe und Blickkontakt

– Loben, motivieren

– Nonverbale Unterstützung

-Spiegeln = sachlich neutrale Rückmeldung geben

– Unterstützende Materialien bereitstellen

– Rituale einüben

– Situative Gespräche nach Pausen, in Sport- und anderen Unterrichtsfächern sowie im Klassenrat

3.6 Partizipation

Schulische Mitbestimmung stärkt Kinder und Jugendliche. Eine beteiligungsorientierte Schule erleichtert Schülerinnen und Schülern den Zugang zu Kinderrechten und ermutigt sie, sich bei Problemen Hilfe und Unterstützung zu holen.

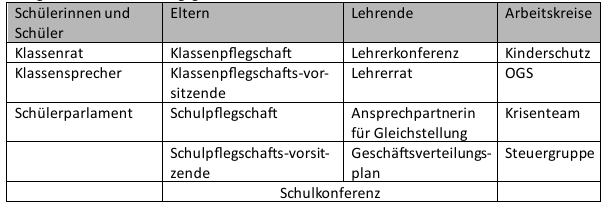

Folgende Mitbestimmungsgremien sind daher an unserer Schule fest verankert:

3.7 Beschwerdemanagement

Schule ist ein Ort des Miteinanders. Alle an Schule Beteiligten sind verantwortlich für ein gelingendes Miteinander und werden daher in alle Prozesse mit einbezogen. Denn jeder hat das Recht auf Partizipation, Teilhabe und Beschwerde. Eine offene Kommunikation sowie konstruktiv kritische Auseinandersetzung kann dabei positive Veränderungsprozesse voran

treiben. Es gibt viele Anlässe im Schulalltag, die dazu führen können, dass Kinder, Eltern, Mitarbeitende mit etwas nicht einverstanden sind. So unerfreulich Beschwerden auch sein können, sie enthalten doch oft Ansatzpunkte und Impulse für Veränderungen. Daher sollte jede Beschwerde ernst genommen und überprüft werden.

Damit Beschwerden positive Impulse geben können sollten folgende Regeln eingehalten

werden:

– Beschwerden werden schriftlich bekannt gegeben

– Jede Beschwerde wird geprüft um welches Problem es geht und an wen sich die Beschwerde richtet

– Zuständigkeiten werden geklärt

– Es findet ein Gespräch nach Terminvergabe mit ausreichend Zeit statt, welches protokolliert und zu einem späteren, im Rahmen des Gesprächs gemeinsam vereinbarten Zeitpunkt evaluiert wird

– Für alle Gespräche gilt: miteinander reden und nicht übereinander reden die Beachtung der Umgangsform

– Auf allen Ebenen werden daher Vertreterinnen / Vertreter gewählt, die Ansprechpartner sind und Unterstützung anbieten.

Für die Übersicht der möglichen Beschwerdewege siehe bitte den Anhang 6.7.

4. Wenn doch mal was passiert

4.1. Intervention

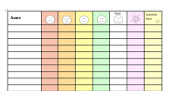

4.2. Ampelplan

Viele Kinder halten sich schon sehr gut an die Schulregeln und sind Vorbilder für die Kindern, die noch Schwierigkeiten bei der Umsetzung haben. Unser Erziehungskonzept zielt auf alle Kinder ab. Positives Verhalten wird verstärkt und Regelübertretungen ziehen entsprechende Maßnahmen nach sich. Dabei stehen Kind, Mitarbeitende und Eltern stets in

Kontakt und handeln gemeinschaftlich im Sinne der Erziehungs- und Bildungsvereinbarung unserer Schule. Bei der Reflexion wird dem Kind vor allem dabei geholfen alternative Verhaltensweisen zu finden und zu erproben.

Die konkrete Umsetzung in den Klassen erfolgt nach folgendem Schema, wird aber in den Details gegebenenfalls von der Klassenleitung individuell für das Kind angepasst. In jeder Klasse hängt gut sichtbar ein Ampelplan mit einem Smileymagnet für jeden Schüler/ jede Schülerin der Klasse. Im Rahmen der morgendlichen Kontrolle der Anwesenheit wer

den die Magneten von fehlenden Kindern auf deren Namen positioniert während alle anderen auf dem Startfeld stehen bleiben. Bei Einhaltung der Regeln und besonders positivem Verhalten wird der Magnet des entsprechenden Kindes in Richtung Sternchenfeld verschoben, bei Regelübertretungen in Richtung rotes Feld. Jedem Verschieben in negative Richtung sollte eine mündliche Verwarnung, mit Hinweis auf die nicht eingehaltene Regel vorausgehen. Bis zur gelben Stufe ist eine Verschiebung in positive Richtung möglich. Landet ein Kind auf „orange“ ist eine Verschiebung in positive Richtung nicht mehr möglich. Somit ist die „orange Stufe“ die letzte Warnstufe, bevor man auf „rot“ landet. Wer am Ende des Schultages auf dem weißen „Startfeld“ steht, erhält einen Stern. Wer am Ende des Schultages auf dem „Sternchenfeld“ steht, erhält 2 Sterne. Gesammelte Sterne und die erreichten Stufen werden im Ampelplan, der als Schülerliste im Klassenbuch abgeheftet wird, notiert (Strichliste) der Lehrer, der in der letzten Stunde in der Klasse unterrichtet, führt die Liste. Bei 25 gesammelten Sternen gibt es eine nicht-materielle Belohnung (z.B. HA-Gutschein, Sportspiel aussuchen, usw.). Landet ein Kind auf dem roten Feld, so erhält es ein einheitliches Schreiben als Benachrichtigung nach Hause, auf dem vermerkt wird, gegen welche Regeln das Kind verstoßen hat und welche Zusatzaufgaben es als Konsequenz zu erledigen

hat. Danach startet das Kind wieder auf dem grünen Feld. Ist ein Kind fünfmal auf „Rot“ gekommen, erfolgt ein Gesprächstermin (Eltern – Lehrkraft). Nach 3 Elterngesprächen, erfolgt ein offizielles Schreiben durch die Schulleitung (Hinweis auf mögliche Ordnungsmaßnahme).

4.3 Nachdenkraum

Die Nachdenkzeit im Nachdenkraum ist ein Programm, das den Schülerinnen und Schülern bei Regelübertretungen die Möglichkeit bietet eine kurze Auszeit zu nehmen und über ihre / seine Regelübertretung nachzudenken. Der Nachdenkraum hat in den Pausen geöffnet und wird von Mitarbeitenden der Schule beaufsichtigt. Je nach Vorfall und Situation findet eine gemeinsame Aufarbeitung der Regelübertretung mit der aufsichtführenden Person statt oder alleine in Form schriftlicher Bearbeitung durch das Kind. Grundlage der Arbeit sind die schulinternen Verhaltensregeln, die in diesem Konzept abgebildet sind (siehe Anhang 6.1 – 6.4).

Ziele:

– Eigenverantwortlichkeit stärken

– Entwicklung konstruktiver Konfliktkultur

– Ausbau der Problemlösefähigkeit

– Beitrag zur Werteerziehung

– Antizipation

– Alternative Verhaltensstrategien trainieren

– Stressabbau

– Positives Schulklima

– Möglichkeit der Wiedergutmachung

Jeder Besuch im Nachdenkraum schließt mit einer Dokumentation ab, die zur Information vom Kind mit nach Hause genommen wird. Die Eltern nehmen dies mit ihrer Unterschrift zur Kenntnis und geben den Dokumentationszettel wieder mit in die Schule. Die Klassenleitung des Kindes bewahrt die Dokumentationen auf. Sollte es zu einem wiederholten Besuch des Nachdenkraums kommen, findet ein runder Tisch mit Kind, Klassenleitung und Eltern statt.

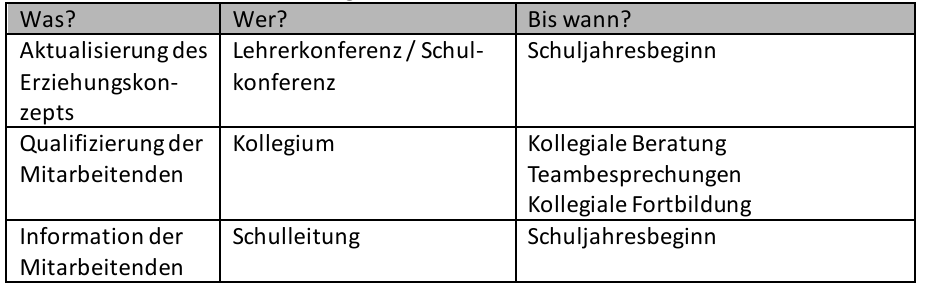

5. Evaluation

Das Erziehungskonzept stellt keine starre Größe dar, sondern ist als dynamisches Dokument zu betrachten. Dementsprechend sind die Inhalte stetig zu überprüfen und an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Die Mitarbeitenden der Schule tragen durch diesen Prozess zur Qualitätsentwicklung und damit zur Qualitätssicherung bei.

Prozess: Die Überprüfung erfolgt jährlich. Zu Schuljahresbeginn werden die Erfahrungen des vergangenen Schuljahres in der Lehrerkonferenz ausgetauscht, bewertet und eventuell notwendige Konsequenzen formuliert.

Maßnahmen der Qualitätssicherung

6. Anhang

| Nr. | Titel | Information |

|---|---|---|

| 6.1. | Schulregeln | Diese werden den Eltern bei der Schulanmeldung ihres Kindes ausgehändigt und hängen in Klassenräumen und Fluren der Schule. |

| 6.2. | Klassenregeln | Es gibt drei Regeln, die in allen Klassen gleich sind. In den Klassen werden diese jährlich besprochen und ggf. klassenintern ausdifferenziert. |

| 6.2. | Klassenregelvertrag | Vereinbarungen werden in einem Regelvertrag festgehalten, der von allen Mitgliedern der Klassengemeinschaft unterschrieben wird und gut sichtbar in der Klasse in Nähe der Regelplakate und des Ampelplans aufbewahrt wird. |

| 6.3. | Pausenregeln | |

| 6.4. | Sicherheit im Schulsport | Dies wird den Eltern bei der Schulanmeldung ihres Kindes ausgehändigt. |

| 6.5. | Erziehungsvereinbarung zwischen Schule und Eltern | Dies wird den Eltern bei der Schulanmeldung ihres Kindes ausgehändigt und von Ihnen unterschrieben. |

| 6.6. | Regelwerk | Dies wird den Eltern bei der Schulanmeldung ihres Kindes ausgehändigt. |

| 6.7. | Beschwerdewege |